コウナゴ漁で使用する直径2mのタモ 刺し網では土の錘 答志島の漁業紹介

鳥羽湾に浮かぶ離島、答志島の漁業歴史や移り変わりを紹介する展示が、三重県鳥羽市にある海の博物館で開かれています。

答志島は面積・人口ともに県内最大の離島で、島に暮らす人の約8割が漁業に従事しています。

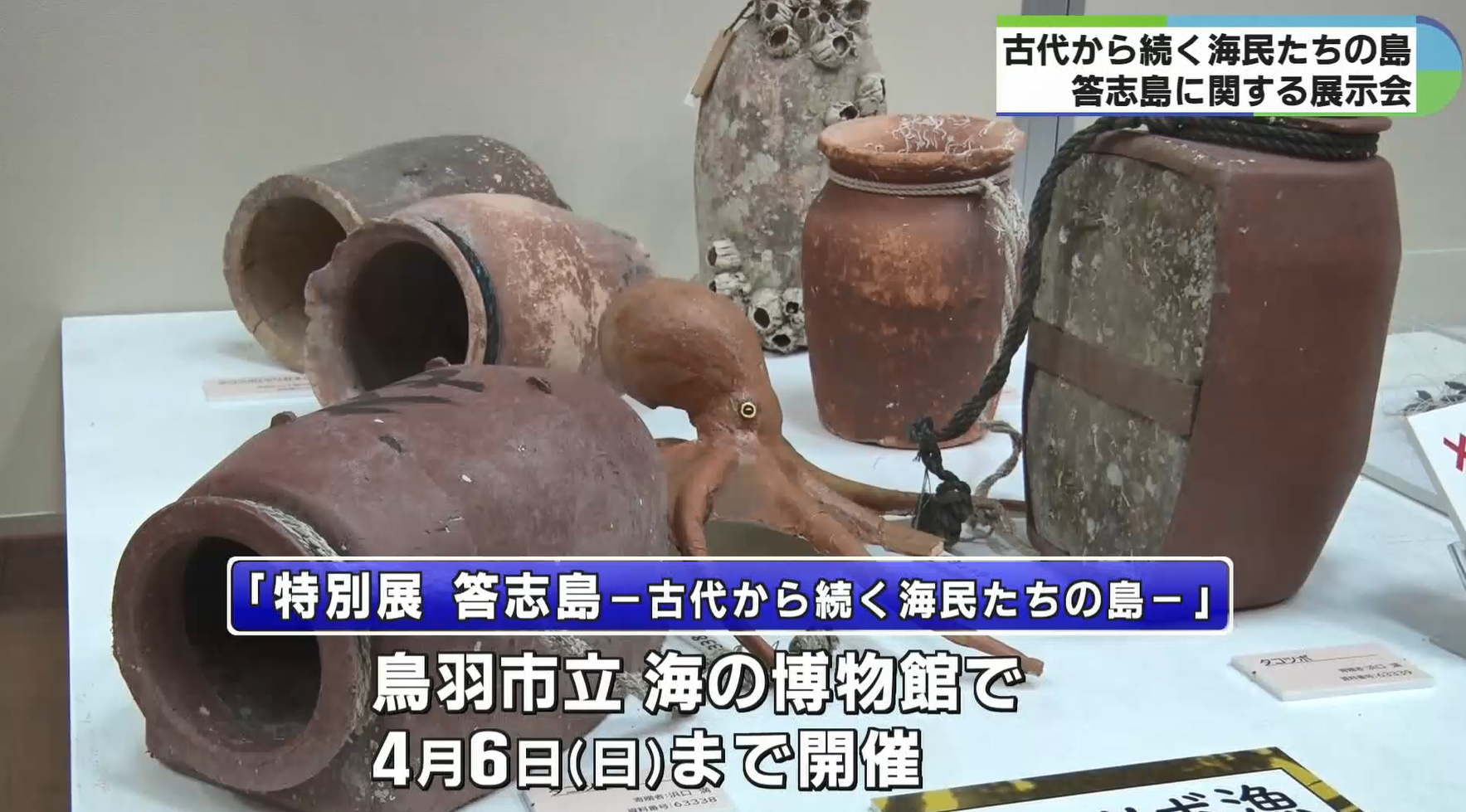

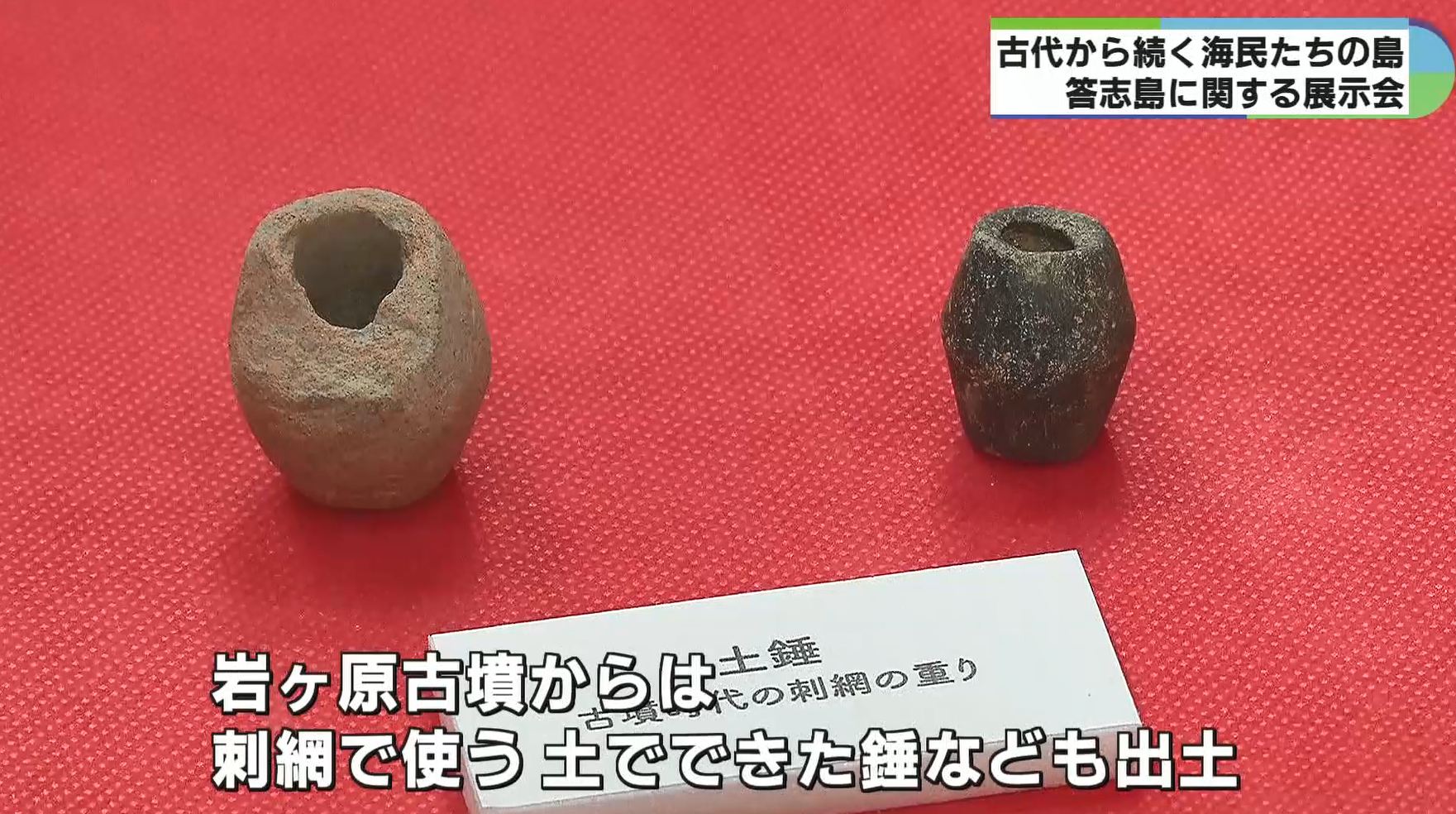

答志島の歴史は古く、約2500年前の縄文時代晩期の貝塚からは、土器のほかサメの骨や貝殻などが、岩ヶ原古墳からは刺し網で使う土でできた錘(おもり)なども出土しています。

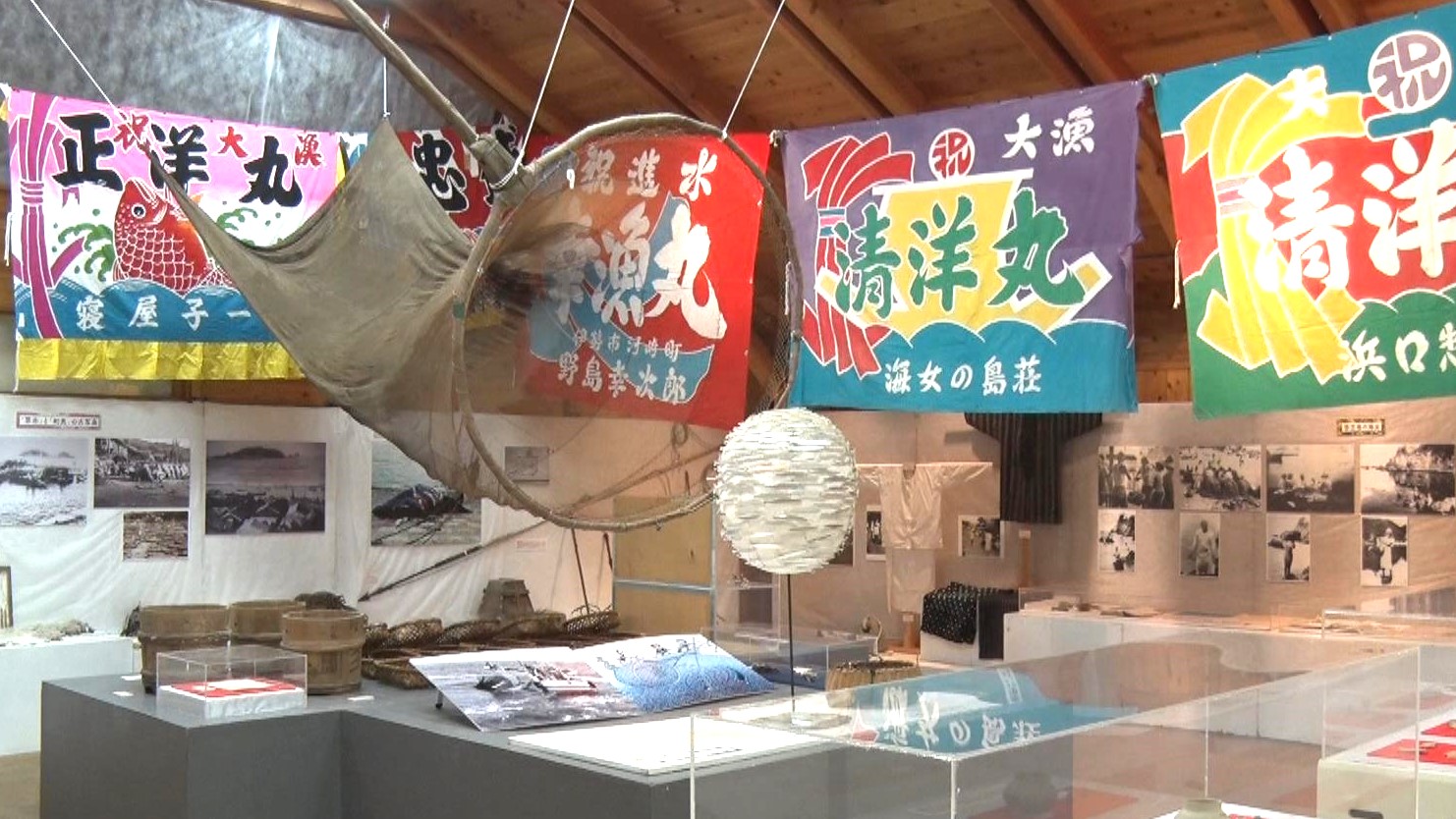

特別展では、明治や昭和初期の島の様子を映した古い写真や、100年前の漁で使っていた道具など、約250点が展示されています。

直径2メートルほどの大きなタモは、10数年前まで盛んに行われていたコウナゴ漁で使われていた漁具で、漁の様子は会場内に設けられた映像で見ることもできます。

「特別展答志島-古代から続く海民たちの島-」は、4月6日まで開かれています。